尉锦菠编译

【文献来源】Sabina Insebayeva and Nafissa Insebayeva,“The Power of Ambiguity: National Symbols,Nation-Building and Political Legitimacy in Kazakhstan”,Europe-Asia Studies,Vol.74, No.4, 2022, pp.660-682.

一、问题的提出

在过去的二十年里,关于苏联解体后中亚地区的民族主义、族群和身份的学术文献大量涌现,为该地区正在进行的国家建构和国家形成提供了深刻的见解。一些研究考察了族群、宗教和文化多样性的影响,以及传统的、非正式的身份网络和制度对“新国家”的建设及其社会、政治和文化转型的影响。众多学术作品聚焦于精英领导下的国家身份建构政策及其实践路径,这些政策和实践通常兼具内外部指向,例如那些关于公民权利、产权和土地分配、教育改革、国史修订和国家品牌的研究等。越来越多的文献探讨了中亚国家身份是如何通过政治话语和日常实践来构建、确认和协商的问题。虽然此类研究的大部分内容对国家象征建设战略和工具进行了深入探讨,但对国歌、国旗、货币等“象征性容器”(Symbolic Containers)缺乏足够的关注。本文以国歌和货币为分析对象,来厘清哈萨克斯坦的象征政治与国家建设、国家认同形成和政权合法化之间的关联。本文认为,哈萨克斯坦的国歌和货币不仅是其国家地位和经济独立的主要属性,而且也是其国家建构过程中的关键因素。

二、一个国家的象征建设:哈萨克斯坦的身份话语

随着苏联解体和哈萨克斯坦独立,这个新国家面临着一系列重要的问题,其中建立国家认同是最艰巨的任务之一。尽管哈萨克斯坦社会具有内在的多样性和异质性,但在多样性中实现统一仍然是可行的。在“创造国家”的过程中,当许多人开始通过集体身份分享团结和团结感时,国家象征就扮演了重要的角色。在当时所有相互竞争的叙事中,政治精英们选择了一种能够促进民族团结而能巩固其自身合法性的叙事。

首先,在描述象征在什么条件下以及如何获得制造国家的权力时,本文将国家理解为一个想象的共同体,该共同体可以通过话语不断地被(重新)构建、(重新)创造和(重新)想象。因此,只有借助具体的国家象征,国家才变得清晰可见。政治象征是一种特别强大的工具,它有能力产生意义,传播价值观和信仰,并使大量的人共享同一个身份。

第二,国家象征是政治权力和影响力的有力来源。正如西蒙·哈里森(Simon Harrison)所主张的那样,“对权力、财富、声望和合法性的竞争……总是伴随着对重要象征的争夺。”武力可能使政权上台并在短期内维持其影响力,但权威的象征意义对政权的长期稳定和连续性至关重要。国家象征已经被证明对实现政权合法化是有用的。

第三,国家象征的力量体现在其具有多义性。象征之所以有效,正是因为它们“模棱两可、不精确,而且它们的意义具有“主观性”。人们之间不需要就象征的含义达成共识,只需要就象征具有价值并代表其身份这一事实达成共识。

综上所述,国家象征通常作为构建和维持所需身份和/或通过象征所赋予的意义挑战其他竞争性叙述的工具。根据这一逻辑,集体的国家身份是通过视觉表现创造的,它有能力设置、调整和重新定义“自我”和“他者”之间的障碍,并通过提供竞争性的替代品来质疑国家主导概念的合法性。此外,象征还具有一定的延展性,可以用来适应不同的目标,以服务于不同的目的和利益群体。所有这些因素使象征成为一种特别有吸引力和相对廉价的工具,可供政治行为体来追求他们的政治议程。

国歌和货币是世界各国政府用来传播国家认同观念和促进政治领导人希望公民拥护的价值观的最具表现力的政治象征。通过国家货币和它们的形象所编码的信息,以及通过国歌的歌词所揭示的国家地位的文本,并不总是专门针对国内受众;还具有针对国际行动者的意识形态和象征意义。这种功能使象征成为国家间和国家内沟通的重要工具,通过它,统治精英向目标受众传达占据主导地位的国家叙事,并描述国家希望如何被国家内外的受众所认知。

三、“对伟大的俄罗斯人民,我们会说‘谢谢你们!’”

1992年,哈萨克斯坦的第一首国歌被使用,标志着哈萨克斯坦的新生。官方在全国范围内举办了一场历时较长的词曲征集大赛,但是,哈萨克斯坦政府最终决定简单地重写哈萨克苏维埃社会主义共和国(1945-1992)国歌的歌词,同时保留其旋律。使用原有的音乐和新的歌词使得当权者能够有效地将连续性和变化性结合起来,以获得公众的认可。

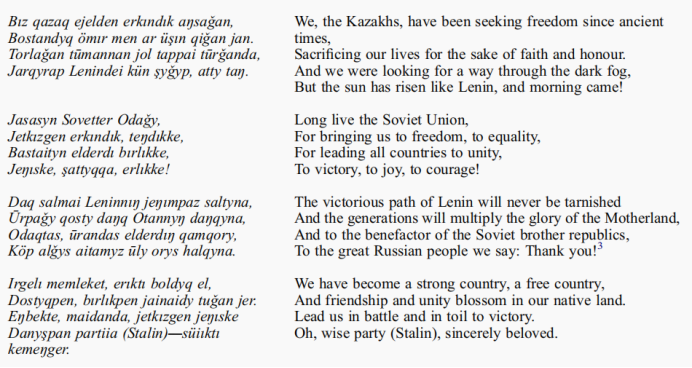

苏联时期国歌的原歌词如下:

围绕俄罗斯存在于所谓的边缘地带(哈萨克苏维埃社会主义共和国)的话语,主要是将“具有领导地位的民族”——俄罗斯人——描绘成启蒙者和积极的变革者。这一历史叙述强调了哈萨克人在18世纪加入俄罗斯帝国的自愿性质,这是一个帮助哈萨克人民满足他们当时的社会、政治和经济需求的决定。俄罗斯人将被视为苏联其他民族的“老大哥”,他们通过促进增长和发展以及建立平等与和平,帮助其兄弟民族走上现代化的道路。在这种情况下,向俄罗斯人民和共产党表示感谢是哈萨克斯坦爱国主义的恰当表达。

1991年独立后,恢复国家历史的行动开始了,政治精英对过去提供了一种截然不同的叙述。因此,20世纪90年代初大量出版物最开始把俄罗斯描绘成一个公开的侵略者,在18世纪征服并殖民了哈萨克草原,随后哈萨克人遭受了密集的镇压,俄罗斯的入侵损害了哈萨克社会、文化和传统结构。

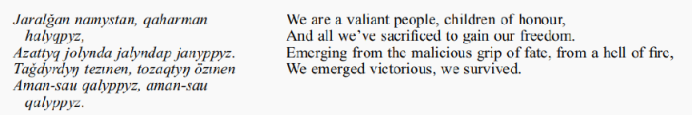

因此,由独立的哈萨克斯坦诗人团队创作的新版本的国歌如下:

苏联解体时,俄罗斯人和其他“讲俄语的人”占哈萨克斯坦人口的一半以上。并且大多数俄罗斯人在地理上集中于哈萨克斯坦北部地区,这意味着哈萨克斯坦面临着俄罗斯族分离主义的潜在威胁。鉴于这种复杂的政治局面,新独立的哈萨克斯坦的第一首正式国歌允许存在不同的解释。其中有一种解读方式,即国歌强调哈萨克人的“抵抗身份”,这是“通过哈萨克身份的负面经历构建的(被边缘化的语言,较低的经济地位);提及哈萨克语的母语是为了激起对哈萨克语的重新评估。”这样的评估虽然有效,但却只是故事的一面。经过仔细观察,人们可能会注意到,通过这一象征传递的另一个信息是国家对多元民族主义的承诺,这要求社会接纳非哈萨克族的少数民族同胞。

国歌的第一节通过援引历史上的民族苦难来吸引不同的受众。这些苦难同时适用于哈萨克族(大饥荒,苏联政府对哈萨克语的压制,1986年的阿拉木图事件,沙俄的殖民行径)以及哈萨克斯坦多民族社会普遍所遭受的苦难(卫国战争,苏联在哈萨克斯坦境内进行的“核试验”,强迫大规模移民)。这种模糊性是政治精英们为了统一而不是分裂哈萨克斯坦的异质社会而故意做出的尝试。苏联的“永恒友谊”理念没有改变:“我们的祖国,哈萨克大草原,友谊与和睦的神圣摇篮”代表了对苏联各族人民友谊的持续叙述。这些歌词所传达的信息是,应该珍惜通过痛苦和损失而获得的独立,如果没有民族间的稳定和统一,国家的生存和完整是不可想象的。这一叙述得到了实际行动的支持,并被反映在多项倡议中,其中纳扎尔巴耶夫总统在1992年宣布的建立哈萨克斯坦人民大会(the Assembly of the People of Kazakhstan)的想法可能是最突出的。这一宪法机构成立于1995年,后来成为“国家政治体系的正式组成部分”,其主要目的之一是协助政府创造“有利条件,进一步加强不同民族间的和谐、包容和团结”,并为打击极端主义和恐怖主义作出贡献。

考虑到哈萨克斯坦在经历了各种困难后的胜利,新国歌除了强调哈萨克斯坦的独立本身,还突显出独立后的经济和社会前景。政府的官方说法是,“获得自由”的好处超过了人民所付出的代价(“我们已经克服了困难/我们告别了过去的暴行,并表达了我们的哀悼。但未来我们将面临着一个灿烂的未来”)。人们要团结在一起,考虑到它共同的、光辉的未来。

四、“他们并没有放弃他们的骄傲。我的哈萨克族人民很强大!”

2000年,纳扎尔巴耶夫总统提议替换1992年版本的国歌,并委托当时的哈萨克斯坦议会下院议长扎尔马汗·图亚克巴伊(Zharmakhan Tuyakbay)执行这项任务。其副手努尔巴克·鲁斯特莫夫(Nurbakh Rustemov)建议将纳扎尔巴耶夫的诗作为新的国歌歌词。然而,反对派批评说,总统的诗与图曼贝·莫尔达加里耶夫(Tumanbay Moldagaliyev)1996年出版的诗非常相似。最终,在2001年,纳扎尔巴耶夫致信议会要求撤回该提案。

为什么纳扎尔巴耶夫在2000年提议更改国歌?这一问题的答案将从这个国家独立后十年的动态变化中找到。21世纪初,哈萨克斯坦由于一些社会经济和文化变革,例如哈萨克斯坦的人口结构性变化和城市化速度加快,哈萨克斯坦的民族主义话语日益突出。首先,从1990年开始,哈萨克斯坦经历了大规模的人口外流,到1999年外流人口已占总人口的11%,其中大多数外流人口是俄罗斯族。第二,虽然俄罗斯族的外流在独立后的头十年已经有所减少,但作为名义上主体民族的哈萨克族的人口显著增加,一方面是因为该民族出生率较高,另一方面是因为政府在1992年制定的“回归”方案,号召世界范围内居住在其他国家的哈萨克族返回他们历史上的祖国。这一群体中相当一部分人不会说俄语,因此,他们很少或基本不留恋苏联的过去。1989年官方公布的哈萨克族和俄罗斯族在总人口中的比例分别为39.7%和37.8%,1999年这一比例分别为53.4%和29.9%。到2005年,这一差距进一步扩大:哈萨克族占总人口的57.9%,俄罗斯族占26.7%。

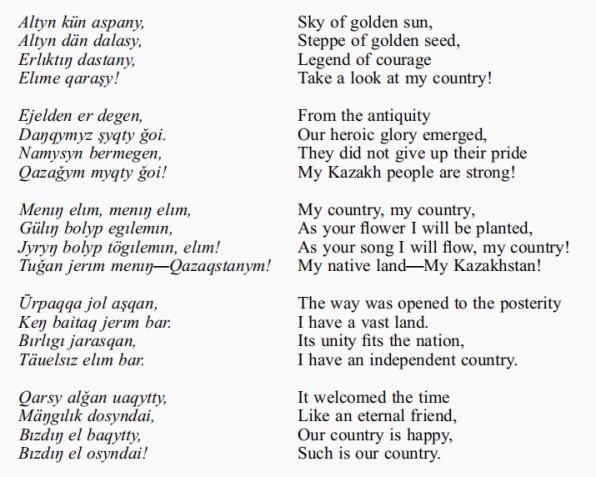

尽管哈政府不断努力维持独立时的国家建构共识,并在长期内继续遵循多元民族主义战略。但哈萨克族的民族主义情绪并没有出现减弱的迹象。特别是考虑到2005年的总统选举,这种情绪推动了时任总统纳扎尔巴耶夫的胜选。值得注意的是,新国歌于2006年1月7日获得批准,其首次正式演出即是作为总统就职典礼的一部分。2006年沿用至今的国歌是著名爱国歌曲《我的哈萨克斯坦》的修订版,是作曲家沙姆希·卡尔达亚科夫(Shamshi Kaldayakov)和作词人朱梅肯·纳日米德诺夫(Zhumeken Nazhimedenov)在1956年创作的。

2006年的国歌充满了象征意义。哈萨克斯坦民族主义者一直在非官方场合甚至是苏联时期的非官方场合都认为它是事实上的国歌。在1986年发生的“阿拉木图事件”中,示威者在城市广场上通过高唱《我的哈萨克斯坦》,来抗议“异族人”科尔宾将取代来自哈萨克族的库纳耶夫成为第一书记。因此,2006年版国歌传达了与前一首国歌明显不同的信息。第一句歌词是,“从古代开始,我们的英雄荣耀出现了/他们没有放弃他们的荣光/我们哈萨克人很强大!”这种叙事拒绝了苏联将哈萨克大草原描绘成“处女地”的想象,表明哈萨克斯坦并不是一个由俄罗斯人创造的国家。

哈萨克语单词el有两个主要意思。在国歌中,它被翻译为“国家”或“人民”。然而,对于哈萨克人来说,这个词有更深的含义,可以用来指一个人的“家园”、“国家”或“部族”——那些居住在距离彼此很近的地方且有血缘关系的人。这些歌词的重点是,独立的哈萨克民族有自己的领土,自己的家园。这种情绪很重要,它唤起了哈萨克人对自己土地的依恋。但对于说俄语的人来说,el被简单地翻译为“国家”,这是一个总称,足以提供一种与哈萨克族没有血缘关系的少数民族的归属感。这种双重解释——一方面是与土地的深刻联系,另一方面是一种归属感——旨在整合哈萨克斯坦的异质性社会。

五、纸币在国家认同建设中的使用

(一)1993年:历史和民族英雄

哈萨克斯坦货币于1993年11月15日开始流通。为了确保纸币实现其共同编织人民和领土、民族和国家的象征性功能,其图像必须经过仔细的选择。新版纸币的设计师决定在1993年版纸币的正面绘制历史上的哈萨克名人肖像,而背面则描绘哈萨克斯坦风景名胜。例如,著名的作曲家和音乐家库尔曼加齐(1818-1889)出现在5坚戈纸币上,“哈萨克文学之父”阿拜·库南巴耶夫(1845-1904)出现在20坚戈纸币上,而50坚戈正面的则是阿布海尔汗(1693-1748),在他的领导下,哈萨克人在18世纪击败了准噶尔汗国军队的入侵。

此外,根据一位设计师的说法,选择这些特定的历史人物的另一个理由是,他们每个人都代表了这个国家的不同地区:西部是库尔曼加齐,哈萨克族的阿金·苏因拜(1815-1898),东部是阿拜·库南巴耶夫。乍一看,这些选择似乎是由官方政策推动的;然而,对某些关键人物的遗漏显示了一个更为复杂的情况。关键的区别在于,那些被遗漏的历史名人可能代表着“分裂”而非“统一”。因此,在流通纸币上选择某些人物肖像而非另一些的原因在于哈萨克斯坦政府有必要在两个议程之间保持平衡:一方面要照顾主体民族的民族主义情绪,同时也要避免大量说俄语的少数民族的不满。在这种情况下,统治精英们决定接受“多元民族主义”政策,正如钞票图像所反映的那样。

为国家货币所选择的人物肖像也吸引了那些更在意“公民”身份而非民族认同的人。例如,诗人兼翻译家阿拜和人类学家乔坎·瓦里汗诺夫(Chokan Valikhanov)对文学、艺术和科学做出了巨大贡献,同时,他们也被视为“哈萨克族和俄罗斯族友谊的坚定倡导者”。在这群人物中脱颖而出的古代思想家阿布·法拉比(Abu Nasr al-Farabi),其肖像也被描绘在钞票上,以强调哈萨克斯坦的悠久历史。根据苏联的历史编纂,在建立哈萨克苏维埃社会主义共和国之前,哈萨克斯人在历史上从未有过自己的国家。苏联的历史叙事将哈萨克人描绘成落后的野蛮游牧民族,在文化上受到俄罗斯帝国对原始大草原的“文明使命”(civilising mission)的启蒙。此外,新的哈萨克斯坦货币被命名为“坚戈”(tenge),它起源于突厥语,大致可以翻译为“平衡”。

(二)2006年的改造

2006年,哈萨克斯坦国家银行发行了一系列新的纸币。它们与1993年的版本有着不同的设计。历史人物被当代象征所取代:哈萨克斯坦共和国的国旗、盾形纹章、纳扎尔巴耶夫总统的手印、国歌的歌词和巴伊捷列克塔(Bayterek)。巴伊捷列克塔的设计灵感来自于当地关于“生命之树”的著名传说,它是现代哈萨克斯坦的主要建筑成就之一,象征着该国自独立以来的发展。

在官方意义上,决定发行一系列新纸币的原因有很多。首先,执法机构发现了大量的假币。因此,对哈萨克斯坦坚戈的安全水平的担忧被认为是这一变化背后的驱动因素之一。其次,新发行的钞票更能够反映该国经济发展的新阶段。最后,2006年的新设计旨在将哈萨克斯坦的现代性和历史结合在一起,使之成为对哈萨克斯坦丰富的历史和哈萨克斯坦当代建设成就的象征。设计师解释说,这些设计旨在“反映这个年轻国家日益增长的自信,以及其过去和未来之间的联系”。

虽然官方对货币设计变化的解释是实际和可信的,但作者认为这些变化围绕着对过去的选择性忽视和对促进共同繁荣未来的强调。因此,将巴伊捷列克塔作为主要形象,一方面是因为政治精英希望通过淡化苏联历史并保持货币图像不带有明显的历史人物色彩,使其权力合法化。另一方面,巴伊捷列克塔所代表的民族起源传说能够激发人民的自豪感。这座塔对国内民众的象征意义围绕着过去和哈萨克斯坦未来前景之间的关系。神话中的萨姆鲁克(Samruk)之蛋——塔顶的金球——是重生的象征,它反映了哈萨克斯坦作为一个独立国家的崛起及其进一步发展的方向。作为一种象征,这座塔有望在哈萨克斯坦的多元文化景观中吸引具有不同价值观的群体。换言之,哈萨克斯坦领导层通过选择能够对不同目标群体“言说”的象征,旨在实现两个潜在的相互矛盾的目标:第一,为该国非哈萨克族人口提供吸引人的叙事,第二,为哈萨克族人口保留有名无实的群体特权。

在哈萨克斯坦国家货币的第一系列和第二系列之间还有一个关键的区别:语言。1993年版纸币只使用哈萨克语;2006年的新纸币使用哈萨克语和俄语。将这两种语言纳入国家货币可以被解释为符合所谓的“欧亚主义”议程的要求。

(三)2011-2014年:萨姆鲁克 、哈萨克斯坦爱国主义和多民族社会

哈萨克斯坦国家银行于2011年、2012年、2013年和2014年发行了另一版本的纸币,面额分别为1000坚戈、2000坚戈、5000坚戈和10000坚戈。最新的纸币和2006年系列的区别在于,哈萨克斯坦独立纪念柱取代了巴伊捷列克塔成为主要形象。纪念柱上有一个镀金的鸟,代表了哈萨克斯坦对繁荣和进一步发展的渴望。

政府对哈萨克斯坦民族身份的愿景反映在位于纪念柱座上的四个青铜浅浮雕上。第一个浮雕描绘了不同民族和宗教的人——“哈萨克斯坦人民”——站在纳扎尔巴耶夫总统的身后。第二块浮雕题为“勇气”,强调勇气和英雄主义是国家地位和国家安全的重要价值观。第三块浮雕为“创造”,代表了哈萨克斯坦民族的创造精神,它贯穿历史的发展和哈萨克斯坦所取得的繁荣。最后的浅浮雕“未来”代表了哈萨克斯坦所渴望的未来,突出了对家庭和年轻一代的重视。

钞票上描绘的主题的重大变化与纳扎尔巴耶夫所倡导的“国家原则”(National Doctrine Mäŋgılık El)相一致,认为这是对2010年国家统一原则的补充。该法案代表了基于稳定、和平和宽容等若干核心价值观的国家理念,也是“哈萨克斯坦未来的基础”。根据这一愿景,哈萨克斯坦的人民,尽管有不同的民族背景,却是由共同的价值观、历史、文化和语言结合在一起的。这一想法也反映在哈萨克斯坦《2050年战略》中,既包括公民有权享有的权利,也包括他们对祖国的责任,因为这是哈萨克斯坦作为一个多民族和多宗教国家取得成功的基础。

六、结论

本文基于对哈萨克斯坦国歌的文本内容和哈萨克斯坦独立后所发行钞票上的图案,认为国家象征不仅是国家地位和经济独立的属性,也是国家建构过程中的重要因素。鉴于哈萨克斯坦所包含的不同民族身份的不同叙事,统治精英们投入了大量的资源来贯彻一种特殊的国家地位愿景,以增强其合法性。换言之,货币视觉效果的变化和国歌歌词中的词汇选择,可能是主导性国家叙事发生转变的重要标志。这项研究的一个重要贡献是,该研究挑战了哈萨克斯坦的统治精英优先考虑哈萨克化社会空间的普遍假设,提出政治精英继续通过巧妙地利用“象征性容器”在各种对国家地位相互冲突的想象之间取得平衡。这是通过解码一组复杂的公共政治象征(特别是国歌和纸币图案)来实现的,这些象征可以唤起和定义对国家身份的特定愿景。

【编译者简介】

尉锦菠,兰州大学政治与国际关系学院2020级研究生,本科毕业于吉林大学行政学院国际政治系。

【校对者简介】

万雪妮,兰州大学政治与国际关系学院2020级研究生。

有恒·欧亚学术编译团队

为了解学术前沿,开阔学术视野,兰州大学中亚研究所、兰州大学政治与国际关系学院以研究生“笃研”读书会为依托,组建“有恒·欧亚学术编译团队”。团队主要负责编译俄罗斯、中亚、南亚和高加索等国别与区域研究相关的外文文献,包括学术期刊论文、书评、地区热点及重大事件的相关时评等。自组建以来,编译团队已推出150余期编译作品。现有编译人员30多名,主体为兰州大学政治与国际关系学院、兰州大学马克思主义学院研究生。

“有恒·欧亚学术编译”实行组稿和自由投稿相结合的方式。欢迎校内外对欧亚问题感兴趣的本科生、研究生和青年学者投稿,投稿邮箱:zhouwj21@lzu.edu.cn。编译作品将在兰州大学中亚研究所、兰州大学政治与国际关系学院网站、微信公众平台同步刊出。一经采用并发布,即奉上微薄稿酬,以致谢意。敬请各位同仁关注、批评与指正。

本文由兰州大学中亚研究所、兰州大学政治与国际关系学院组织编译。所编译文章的观点不代表发布平台,请注意甄别。

编译:尉锦菠

校对:万雪妮

审校:孙秀文