欧美恐怖主义新态势与“文明冲突”的再思考

李益斌

2020年6月17日上午9:00,兰州大学中亚研究所、兰州大学政治与国际关系学院主办的首届“学术活动月”系列讲座第八场学术讲座如期进行。李益斌副教授在此次讲座中作了题为《欧美恐怖主义新态势与“文明冲突”的再思考》的线上学术讲座。讲座由我院2018级硕士研究生别志媛主持,校内外300余名师生通过知网直播平台观看了此次讲座。

李老师本次讲座内容分为四个部分。第一部分为关于欧美恐袭主体的认知;第二部分为欧美恐袭新态势与主体的“认知偏差”;第三部分为“认知偏差”的直接原因;第四部分为“认知偏差”的根源在于“文明冲突”。

首先,李老师以“您认为当前欧洲和美国恐怖袭击主要由谁发动?”引出本次讲座的第一部分内容,并对恐怖袭击主体和恐怖主义做了铺垫式的介绍。恐怖主义袭击主体可分为“圣战”恐怖组织、民族分离组织、左翼和无政府恐怖组织、右翼恐怖组织和单一议题的恐怖主义五大类。目前国际组织和各国政府对于“恐怖主义”的定义虽未有分歧,但就“恐怖主义”的基本特征已有共识:行为主体为非国家行为体;抱有某种政治诉求;使用或威胁使用暴力手段;针对平民和非武装人员。在认知层面,无论是民众、媒体,还是政府乃至学者,“圣战”恐怖主义无疑最受关注。他们普遍认为,欧美的恐怖主义袭击主要由“圣战”恐怖组织策划和实施。然而,事实并非如此。

在第二部分中,李老师围绕欧美恐袭新态势与主体的“认知偏差”展开了论述。李老师基于马里兰大学的全球恐怖主义数据库(GTD),围绕2001-2017年欧盟恐袭主体概况、欧盟部分国家恐袭主体概况、2017-2018年美国恐怖袭击主体概况清晰地勾勒了欧美恐袭的新态势:一是进入2001年之后,欧盟民族分离式的恐袭虽然在数量上有所减少,但是在各种恐袭主体的占比上依然保持了多数;二是“圣战”恐袭虽然在难民危机之后急剧上升,但是依然少于民族分离式恐袭;三是特朗普上台后的两年时间里,“圣战”恐袭次数远远低于极右翼恐袭。

在第三部分中,李老师阐述了社会各界对欧美恐袭主体“认知偏差”产生的直接和具象原因。1. 宗教原因:历史与现实。基督教与伊斯兰教的冲突有着源远流长的历史脉络。这两种异质文明相遇时,客观上衍生了不少冲突。2. 经济危机:就业与移民。2008年的金融危机与次年的欧债危机引发了欧美国家的一系列连锁反应,其中,欧美各国民众将国内政治社会矛盾与混乱归咎于外来移民,尤其是穆斯林移民的观念尤为严重。3. “圣战”恐怖主义:袭击与伤亡。“圣战”恐袭带来的伤亡人数持续增加,导致民众误以为“圣战”恐怖组织是欧美恐袭事件的策划者和发动者。4. 民族分离势力:谈判与收缩。大部分民族分离组织逐渐放弃暴力行为,转而采取谈判等和平手段争取和维护自身利益,且组织规模日益收缩。5. 传播:互联网与新媒体。相比其他几类恐袭主体,“圣战”恐袭组织擅于利用新媒体增强影响力,传播恐怖理念以及恐惧情绪。

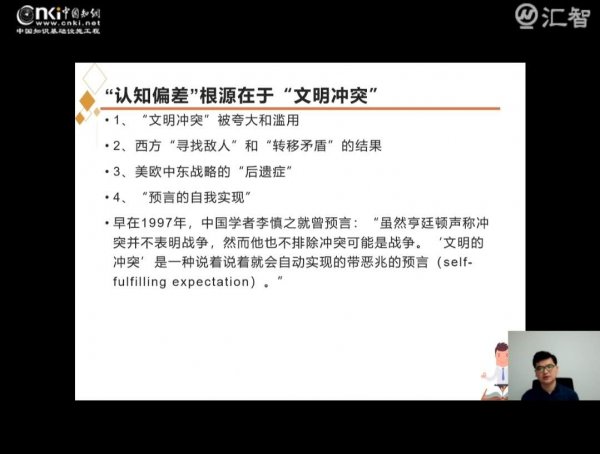

李老师在第四部分中总结道,社会各界对欧美恐袭主体的“认知偏差”,其根源在于“文明冲突”。1. “文明冲突”被夸大和滥用。这一现象与经济发展状况紧密相关,一国通常将社会治理困境上升为宗教与文明问题。2. 西方“寻找敌人”和“转移矛盾”。“圣战”恐怖组织被后冷战时期的西方视为头号敌人和战争目标,然而,欧洲的安全形势并未因反恐战争而改善,甚至,美国近年来恐袭事件也出现回潮,“越反越恐”局面凸显。3. 美欧中东战略的“后遗症”。中东一连串政权更替后,民主、和平、稳定并未如期而至,反而成为恐怖主义的孳生地。4. “预言的自我实现”。中国学者李慎之先生于1997年就曾对“文明冲突论”有过预言:“虽然亨廷顿声称冲突并不表明战争,然而他也不排除冲突可能是战争。‘文明的冲突’是一种自我实现的预言(Self-fulfilling Expectation)。”

在最后的自由提问环节,李老师详细解答了同学们提出的问题。至此,本次讲座圆满结束。

撰稿:张少文